廃棄物とは、人間の活動に伴って発生するもので、ゴミなどの不要物や、自分で利用したり他人に有償で売却できないため不要になったもので、液状または固形状のものを言います。

廃棄物には、その発生形態や性状の違いから、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の二つに大別されており、排出後の処理の責任主体や処理方法が区分されています。

また、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれのあるものを「特別管理産業廃棄物」として定めています。

これに対して、一般廃棄物とは産業廃棄物以外のものをいいます。通常、一般家庭の日常生活から生まれた廃棄物は、次の20種類に該当するものであっても、事業活動に伴うものでないため一般廃棄物(家庭系一般廃棄物)に分類されます。また、事業活動に伴って生まれた廃棄物であっても、20種類に該当しなければ一般廃棄物(事業系一般廃棄物)となります。

当サイトで許可に必要な要件等をご確認下さい。そして許可までには専門家である行政書士にご依頼いただくのが早いでしょう。

一般的に実際にご自身で申請をなされる場合には多様な知識が必要ですので、許可を得るまでには非常に時間を要するようです。

専門家であれば申請から許可までをスムーズに完了させることができますので、まずはご相談下さい。

当事務所は親切、迅速にをモットーに対応させていただいております。産業廃棄物処理業許可申請について不明な点やご質問等ございましたら、お力になります。どうぞお気軽にご依頼ください。

| 事務所名 | 髙野行政書士事務所 |

|---|---|

| 所在地 | 埼玉県東松山市材木町2-26 |

| 代表者 | 髙野 正秀 |

メールでも受け付けております! info@takano.jimusho.jp(24時間受付)

info@takano.jimusho.jp(24時間受付)

1 産業廃棄物収集運搬業・特別管理産業廃棄物収集運搬業(埼玉県の場合)

■産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて収集し、処分場等へ搬入する場合は、それぞれの区分に応じた収集運搬業の許可を受けなければなりません。

■排出事業所又は搬入する処分場が埼玉県以外の場合は、それらの区域を管轄する都道府県知事(政令で定める市長)の許可も受けなければなりません。

なお、平成23年4月1日から(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可の合理化により、原則として、一の政令市を超えて収集運搬業(積替え保管を除く。)を行おうとする場合は都道府県知事の許可を受けることとなりました。

なお、平成23年4月1日から(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可の合理化により、原則として、一の政令市を超えて収集運搬業(積替え保管を除く。)を行おうとする場合は都道府県知事の許可を受けることとなりました。

つまり、今まで県内全域で収集運搬業を行うには、県、さいたま市、川越市の3つの許可が必要でしたが、埼玉県の許可のみで全域の収集運搬業ができるようになります。

つまり、今まで県内全域で収集運搬業を行うには、県、さいたま市、川越市の3つの許可が必要でしたが、埼玉県の許可のみで全域の収集運搬業ができるようになります。

※収集運搬業(積替え保管を含む。)

■収集した廃棄物を積替えるために一時的に保管する場合は、その積替え保管場所を管轄する都道府県知事(政令で定める市長)の許可が必要です。

■感染性産業廃棄物のように早急に処分することが望ましい廃棄物については、保管が認められない場合があります。

2 産業廃棄物中間処分業・特別管理産業廃棄物中間処分業

■産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて中間処分する場合は、中間処分業の許可を受けなければなりません。

■中間処分は、廃棄物を脱水、中和、破砕、乾燥、焼却するなどして再生や減容等を行うことで、それぞれの廃棄物の種類に適した処分をする必要があります。

■廃棄物を機械で選別するだけでは、中間処分とは見なせませんので、それぞれの品目にあった処分方法で中間処分をする必要があります。

3 産業廃棄物最終処分業

■産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて埋立処分する場合は、最終処分業の許可を受けなければなりません。

埼玉県内において、次の業を行おうとする場合、申請に先立って「産業廃棄物処理業計画書」を提出します(さいたま市及び川越市を除く。)また、これらの許可を取得した者が、事業の範囲を変更(取扱う産業廃棄物の種類の追加、処理方法の追加等)する場合も申請に先立って計画書を提出する必要があります。

【1】業の区分

【2】各許可申請の手続き

(1 )新規許可

(2 )許可の更新

許可を取得した者は、5年の期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失います。許可期限日の2か月前を目安に許可の更新の申請をする必要があります。

(3 )変更許可

許可を取得した者が、取扱う産業廃棄物の種類を追加したい場合や、処理方法を変えたい場合などは事業の範囲の変更に該当しますので、変更許可申請を行います。

【3】許可の基準

使用する施設及び申請者の能力が、その事業を的確かつ継続して行えるものでなくてはなりません。

運搬施設を有すること(運搬車、運搬船、運搬容器、その他)産業廃棄物が飛散、流出しないこと。悪臭が漏れるおそれのないこと。

運搬施設を有すること(運搬車、運搬船、運搬容器、その他)産業廃棄物が飛散、流出しないこと。悪臭が漏れるおそれのないこと。 積替え施設を有する場合は、必要な措置を講じた施設であること。産業廃棄物が飛散、流出、地下浸透しないこと。悪臭が発散しないこと。

積替え施設を有する場合は、必要な措置を講じた施設であること。産業廃棄物が飛散、流出、地下浸透しないこと。悪臭が発散しないこと。 積替え保管施設は、原則として建屋内に設けること。また、廃棄物は原則として容器で保管すること。

積替え保管施設は、原則として建屋内に設けること。また、廃棄物は原則として容器で保管すること。 石綿含有産業廃棄物の収集運搬及び積み替え保管については石綿含有産業廃棄物の収集運搬及び積替え保管に関する指導方針に適合すること。

石綿含有産業廃棄物の収集運搬及び積み替え保管については石綿含有産業廃棄物の収集運搬及び積替え保管に関する指導方針に適合すること。 産業廃棄物の処分に適する処理施設を有すること。産業廃棄物の種類に応じたものであること。(焼却施設、破砕施設、圧縮施設及び脱水施設を用いる場合は、県が定めた技術指針に適合するものであること。)

産業廃棄物の処分に適する処理施設を有すること。産業廃棄物の種類に応じたものであること。(焼却施設、破砕施設、圧縮施設及び脱水施設を用いる場合は、県が定めた技術指針に適合するものであること。) 保管施設を有する場合は、必要な措置を講じた施設であること。産業廃棄物が飛散、流出、地下浸透しないこと。悪臭が発散しないこと。

保管施設を有する場合は、必要な措置を講じた施設であること。産業廃棄物が飛散、流出、地下浸透しないこと。悪臭が発散しないこと。 中間処分施設は、原則として建屋内に設けること。また、廃棄物の保管は原則として容器を用いること。

中間処分施設は、原則として建屋内に設けること。また、廃棄物の保管は原則として容器を用いること。 産業廃棄物の埋立処分に適する最終処分場、ブルドーザーその他の施設を有すること。産業廃棄物の種類に応じたものであること。

産業廃棄物の埋立処分に適する最終処分場、ブルドーザーその他の施設を有すること。産業廃棄物の種類に応じたものであること。 運搬施設を有すること。(運搬車、運搬船、運搬容器、その他)特別管理産業廃棄物が飛散、流出しないこと。悪臭が漏れるおそれのないこと。

運搬施設を有すること。(運搬車、運搬船、運搬容器、その他)特別管理産業廃棄物が飛散、流出しないこと。悪臭が漏れるおそれのないこと。 特別管理産業廃棄物の収集、運搬に適する運搬施設を有すること。特別管理産業廃棄物の種類に応じたものであること。(廃酸、廃アルカリにあっては腐食を防止するための措置を講じたもの、感染性産業廃棄物の運搬には保冷車等の運搬施設、廃ポリ塩化ビフェニル等の収集又は運搬を業として行う場合には、応急措置設備等及び連絡設備等が備え付けられた運搬施設を有すること)

特別管理産業廃棄物の収集、運搬に適する運搬施設を有すること。特別管理産業廃棄物の種類に応じたものであること。(廃酸、廃アルカリにあっては腐食を防止するための措置を講じたもの、感染性産業廃棄物の運搬には保冷車等の運搬施設、廃ポリ塩化ビフェニル等の収集又は運搬を業として行う場合には、応急措置設備等及び連絡設備等が備え付けられた運搬施設を有すること) 積替え施設を有する場合は、必要な措置を講じ、かつ他の物が混入しないよう仕切等が設けられている施設であること。特別管理産業廃棄物が飛散、流出、地下浸透しないこと。悪臭が発散しないこと。

積替え施設を有する場合は、必要な措置を講じ、かつ他の物が混入しないよう仕切等が設けられている施設であること。特別管理産業廃棄物が飛散、流出、地下浸透しないこと。悪臭が発散しないこと。 積替え保管施設は、原則として建屋内に設けること。また、廃棄物の保管は原則として容器を用いること。

積替え保管施設は、原則として建屋内に設けること。また、廃棄物の保管は原則として容器を用いること。 特別管理産業廃棄物の処分に適する処理施設であって、必要な付帯設備を備えたものを有すること。特別管理産業廃棄物の種類に応じたものであること。(焼却施設、破砕施設、圧縮施設及び脱水施設を用いる場合は、県が定めた技術指針に適合するものであること。)

特別管理産業廃棄物の処分に適する処理施設であって、必要な付帯設備を備えたものを有すること。特別管理産業廃棄物の種類に応じたものであること。(焼却施設、破砕施設、圧縮施設及び脱水施設を用いる場合は、県が定めた技術指針に適合するものであること。) 保管施設を有する場合は、必要な措置を講じ、かつ他の物が混入しないよう仕切等が設けられている施設であること。特別管理産業廃棄物が飛散、流出、地下浸透しないこと。悪臭が発散しないこと。

保管施設を有する場合は、必要な措置を講じ、かつ他の物が混入しないよう仕切等が設けられている施設であること。特別管理産業廃棄物が飛散、流出、地下浸透しないこと。悪臭が発散しないこと。

中間処分施設は、原則として建屋内に設けること。また、廃棄物の保管は原則として容器を用いること。

中間処分施設は、原則として建屋内に設けること。また、廃棄物の保管は原則として容器を用いること。

特別管理産業廃棄物の埋め立て処分に適する最終処分場であって、特別管理産業廃棄物の量及び性状を管理できる付帯設備を備えたもの、ブルドーザーその他の施設を有すること。産業廃棄物の種類に応じたものであること。

特別管理産業廃棄物の埋め立て処分に適する最終処分場であって、特別管理産業廃棄物の量及び性状を管理できる付帯設備を備えたもの、ブルドーザーその他の施設を有すること。産業廃棄物の種類に応じたものであること。 最終処分場の周縁の地下水について定期的に水質検査を行うための採水ができる設備を有すること。

最終処分場の周縁の地下水について定期的に水質検査を行うための採水ができる設備を有すること。

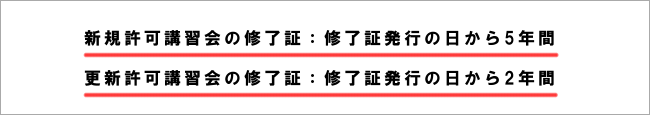

許可を得る為には産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有する為の講習を受講する必要があります。

※なお、技術的能力を説明する書類として許可申請に関する講習会の修了証を添付します。(許可を得る為には講習会受講し、修了試験に合格する必要があります。)

○講習会修了証の有効期間は次のとおりです。

詳しくはこちら。

許可申請に関する講習に関する問い合わせ先

②産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

③特別管理産業廃棄物(感染性産業廃棄物、廃石綿等以外)の処分に当たり必要な性状の分析を行う者が、特別管理産業廃棄物について十分な知識及び技能を有すること。

申請者は、次のいずれにも該当しないこと。

《政令で定める使用人》

申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者

| 業種区分 | 新規・変更 | 更新 |

|---|---|---|

| 収集運搬業(積替え保管を除く) | 2部 | 2部 |

| 収集運搬業(積替え保管を含む) | 3部 | 2部 |

| 中間処分業 | 3部 | 2部 |

| 最終処分業 | 3部 | 3部 |

申請書が受理される段階に至ったとき、収入証紙により手数料を納入します。(販売場所は、産業廃棄物指導課又は各環境管理事務所に問い合わせ)

申請手数料は、下記のとおりです。(平成23年4月1日現在)

| 産業廃棄物処理業 | 特別管理産業廃棄物処理業 | |||

|---|---|---|---|---|

| 種類 | 収集運搬業 | 処分業 | 収集運搬業 | 処分業 |

| 新規許可 | 81,000円 | 100,000円 | 81,000円 | 100,000円 |

| 更新許可 | 73,000円 | 94,000円 | 74,000円 | 95,000円 |

| 変更許可 | 71,000円 | 92,000円 | 72,000円 | 95,000円 |

(1)申請書は、次の表に記載する場所へ持参します。(郵送は不可)

| 収集運搬業 | 中間処分業 | 最終処分業 | ||

|---|---|---|---|---|

| 種類 | 積替え保管除く | 積替え保管含む | ||

| 新規申請 | 産業廃棄物指導課 | 産業廃棄物指導課 | 産業廃棄物指導課 | 産業廃棄物指導課 |

| 更新申請 | 産業廃棄物指導課 | 環境管理事務所 | 環境管理事務所 | 産業廃棄物指導課 |

| 変更申請 | 産業廃棄物指導課 | 産業廃棄物指導課 | 産業廃棄物指導課 | 産業廃棄物指導課 |

※環境管理事務所が提出先の場合、県内に7箇所ある環境管理事務所のうち、「処理施設の所在地」を管轄する環境管理事務所に提出。

※収集運搬業(積換え保管を含む)又は中間処分業の許可を有している方で、処理施設の所在地が複数ある場合は、最後に追加・変更した処理施設の所在地を管轄する環境管理事務所に提出。

※事務所名・所在地・電話番号所管番号

■収集運搬業許可申請(積替え保管を除く)における、ポイントは以下の点です。

欠格条項に注意。許可後に申請時点で欠格条項に該当することが判明した場合、許可時にさかのぼって許可取り消しとなります。

運搬に使用する車両は、申請者が使用権原を持っていることが必要です。

廃棄物の運搬は、廃棄物が飛散・流出しない方法で運搬する必要があります。車両だけの運搬では廃棄物が飛散・流出する可能性がある場合は、容器を用いる必要があります。

産業廃棄物の収集運搬業の許可基準には、「事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること」とあります。経理状況が債務超過に陥っている場合については、不許可になる場合がありますのでご注意ください。

許可申請の際、法人の場合は代表者若しくはその業務を行う役員又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者、個人の場合は当該者又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者が、業の種類に応じた講習会を修了していることが必要です。